更新日:2017.09.07ヘイケボタルの幼虫を育てています その①

ヘイケボタルの幼虫を育てています その①

9月に入り、急に涼しくなりました。残暑はどこに行ったのでしょう?でも園内ではまだまだセミたちの大合唱が続いています。最近目立つのはツクツクボウシですが、アブラゼミやミンミンゼミ、午後になるとヒグラシがカナカナカナと物悲しく鳴いております。ところでなんでヒグラシの鳴き声っていうのは聞いていると寂しくなってくるんでしょうね。気持ちが弱っていると涙が出そうになるんですよ。前置きが長くなりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、大人気のうちに終了した「むし・虫・カブトムシ!展」ですが、今回は身近な生きもの館バックヤードで飼育している虫のお話です。

6月末のお話ですが、動物園のある金沢自然公園の中にヘイケボタルが出るところがあると聞いて、仕事の後に行ってみました。すると数百匹の乱舞するホタルを見ることができたんですね。写真だとあまりきれいに見えませんが、とても美しい光景でした。

ぜひ来園者にも見ていただきたい光景だったんですが、公園内で夜間進入禁止の場所だったんですね。おまけに細い流れ沿いにいたんですが、すぐに水が枯れてしまうような場所でした。そこで飼育下で数を増やすことができれば生きもの館で展示もできるし、保全にもつながると考えて飼育繁殖を試みることにしました。

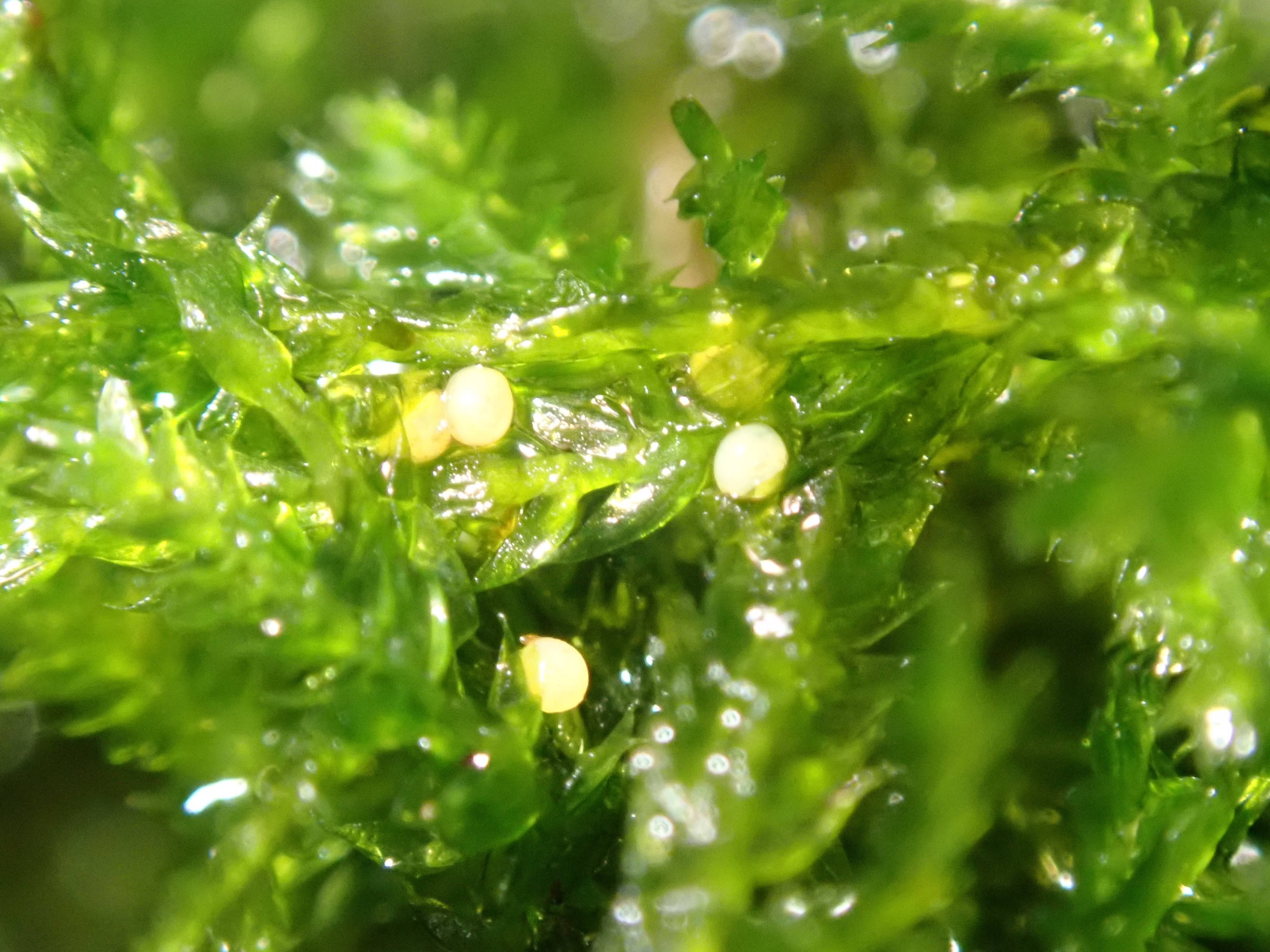

とはいえ、たくさん採ってきてしまったら本末転倒ですので、メス2匹、オス6匹の計8匹で飼育を始めました。写真のようにコケ状の水草を丸めたものを水皿に入れ、木の皮を立てかけて成虫が隠れる葉っぱを入れた水槽に成虫を入れ、飼育しました。

昼間は葉っぱの下で休んでいますが、夜になると光っていました。園路の街灯がまぶしくないように板などで水槽を隠してやります。

ところがヘイケボタルの卵は直径0.5㎜で、肉眼ではどれが卵だかよくわかりません。そこで清水の舞台を飛び下りる勢いで超近距離からの顕微鏡撮影が可能な新しいデジカメを買ってしまい、水草の写真を撮ってみると・・・。

ありましたよ。卵が。

その水草を、水槽に網を入れた孵化水槽に移します。網の上に水草を置き、水草の下の部分だけ水につかるように深さを調節します。孵化すれば幼虫が自分で水の中に入るというわけです。セットしてから20日程すると1㎜くらいのゴミみたいなのが見えるなーと思って、巻貝をつぶして入れてみたら・・・。

続きは次回のブログで。

(飼育展示係 桐生)