更新日:2025.09.08【獣医ブログ】動物たちよ、おやすみなさ~い②

【獣医ブログ】動物たちよ、おやすみなさ~い②

皆さんこんにちは! 病院担当です。

前回のブログで、動物たちを眠らせる「麻酔」の方法についてご紹介しました。

(前回のブログはこちら:「【獣医ブログ】動物たちよ、おやすみなさ~い①」)

今回は、その麻酔をより「安全」に行うための方法についてご紹介します。

少し難しい内容になりますが、ご興味のある方はお付き合いください。

麻酔は薬を用いて意識を無くすため、どうしてもリスクを伴います。

人間の医療において、麻酔が原因での事故は1万件に1例ほどと言われています。

獣医療においては、動物の状態にもよりますが、最も獣医療の発達しているイヌで約1000件に1例ほどの割合で麻酔により死亡するとされています。ウサギやモルモットなどのいわゆるエキゾチック動物、牛や馬などの産業動物ではさらに麻酔の事故率は上がります。

このように常にリスクを伴う麻酔。

できるだけ安全に行うために、様々な対策をしています。

まずはこちら。

麻酔銃で麻酔薬を打たれたオカピの周りに、たくさんのマットが置いてあります。

麻酔は導入や覚醒に少し時間がかかるため、動物が麻酔で寝るまでの間や麻酔から覚ますまでの間、フラフラして壁にぶつかったり転んでしまったりすることがあります。

そのような時に動物がケガをしないように、大型動物の麻酔時にはこのように地面や壁をマットで覆っています。

続いてはこちら。

シマウマの顔にタオルがかけられています。

動物が興奮してしまうと麻酔の効きが悪くなってしまうため、目隠しにより動物への刺激を少なくすることで、できるだけ興奮させないようにしています。

この他にも、麻酔の導入時に部屋を暗くしたり、人がじっと観察するのを避けたりすることで、できるだけ動物が落ち着いた状態で麻酔を実施できるように心がけています。

続きましてこちら。

オットセイの気管の中にチューブを入れ、気道を確保する気管挿管を行っているところです。

この気管挿管を行うことで、麻酔時の気道閉塞を防いだり、呼吸が不安定な時に人工呼吸を行ったりすることができます。

気管の太さは動物種によって異なるため、使用する気管チューブも様々。

ズーラシアでは、過去の麻酔記録や解剖時に計測した気管の太さを参考に、各動物種に適したサイズのチューブを使用しています。

続いてはこちら。

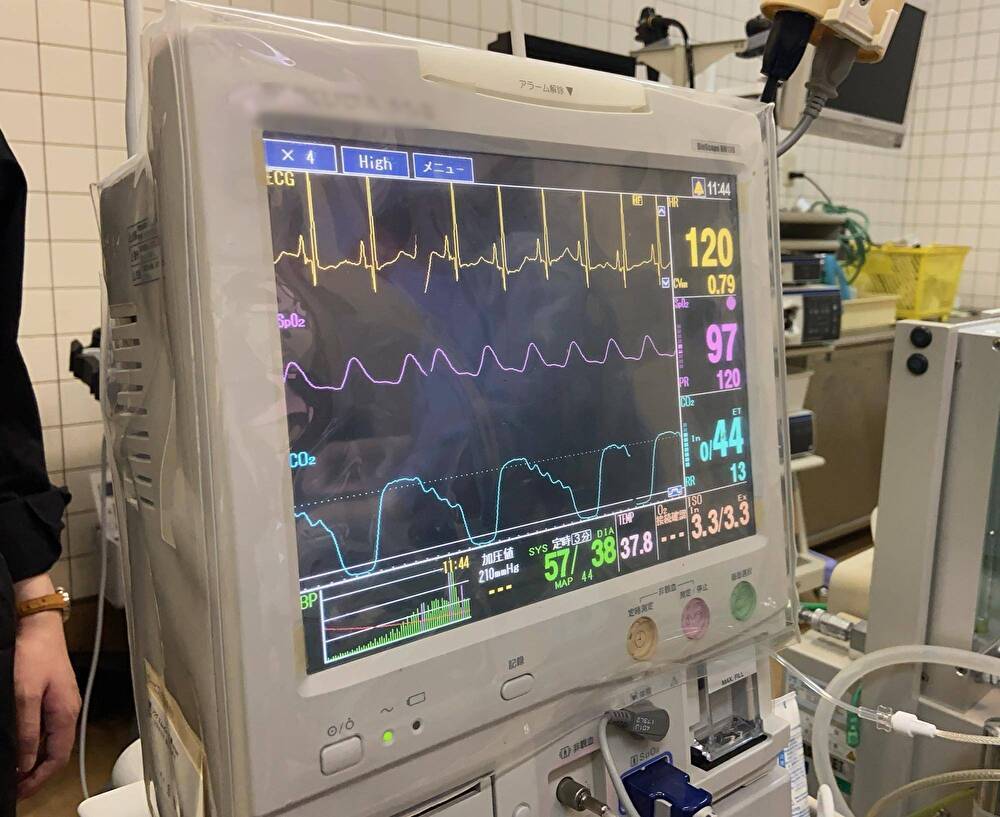

医療ドラマなどで似たものを見たことがある方も多いのではないかと思います。

心電図や体温、血中の酸素飽和度などをモニタリングする機械です。

動物の呼吸状態などは目視でも確認しますが、見た目では分からない様々な体の状態を把握し、異常があればすぐに対応できるようにします。

最後はこちら。

少し分かりづらい写真ですが、リカオンの前肢の血管にカテーテルが留置(挿入して固定)されており、奥にある点滴の機械につながっています。

血管内に留置されたカテーテルから点滴を入れることで、麻酔中の循環血流量を維持します。

これは薬の投与経路にもなり、必要時にすぐに静脈の中に薬剤を投与することができるため、緊急時の対応にも役立ちます。

いかがでしたか?

気管挿管やモニタリング、静脈内のカテーテル留置などは、人の医療や犬猫の獣医療においては当たり前のように行われていることです。

しかし動物種によっては難易度が高かったり、機材がそろっていなかったりなどの理由から、動物園では行われないことが選択されることもあります。

しかしながら、安全な麻酔を実施するためには必須の項目になります。

ズーラシアの動物たちにより良い獣医療を提供できるように、今後も獣医の技術を向上させていきます!

*おまけ*

麻酔から覚醒中のぼんやりカンガルー。

☆病院班☆