更新日:2025.11.16庭園散歩【2025年11月16日】

庭園散歩【2025年11月16日】

本日は朝から心地よい秋晴れ。

10時から庭園散歩を開催しました。講師はこども植物園の元園長 六浦勉さんです。

本日のテーマは「紅葉」

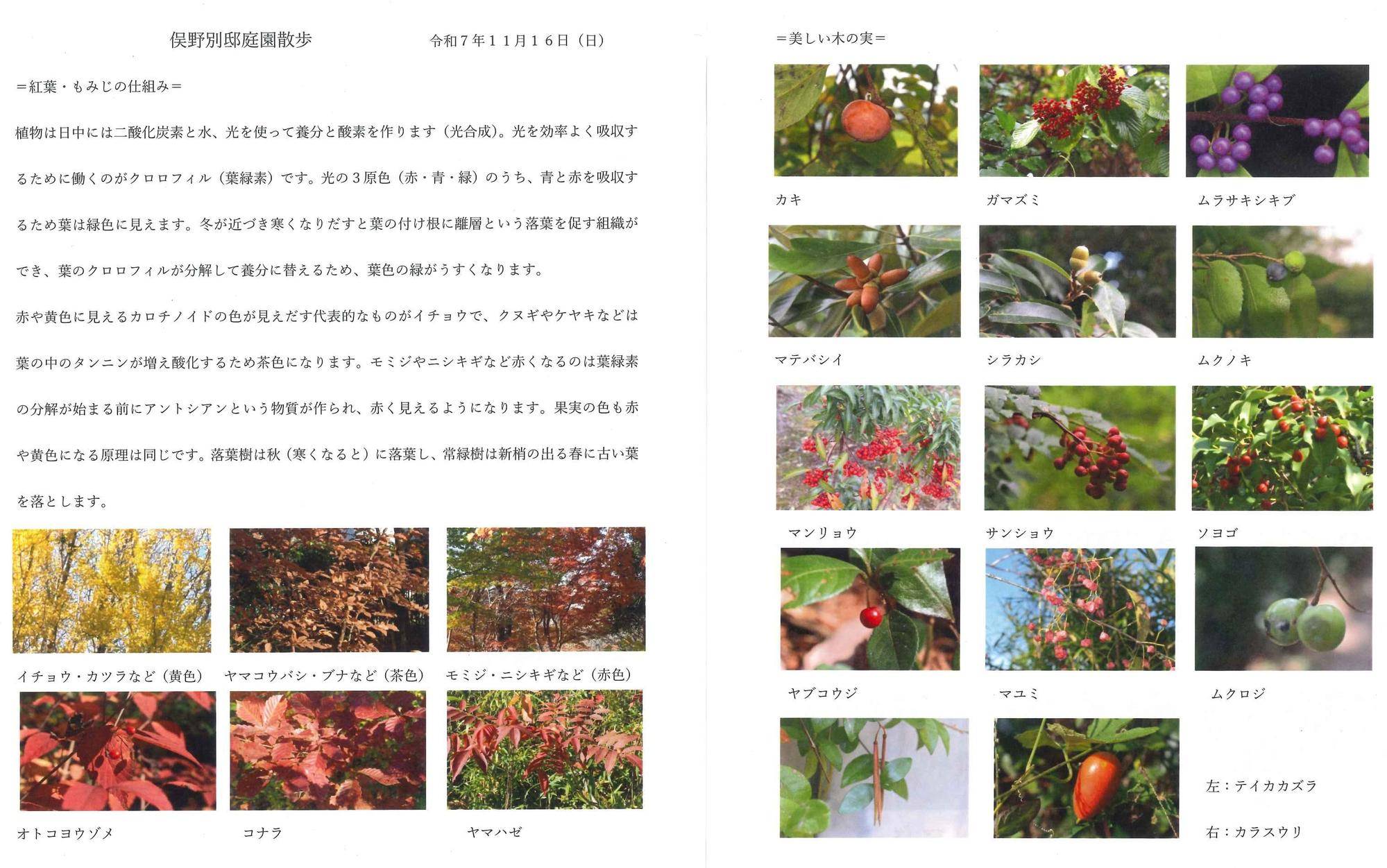

▼本日の資料 「紅葉・もみじの仕組み」

▼サザンカ(ツバキ科)~四季の花苑~

常緑広葉樹の小高木。和名は山茶花。椿の仲間で、カンツバキと同じく11月に開花します。

▼マユミ(ニシキギ科)~四季の花苑~

落葉低木。秋に紅葉し、朱色がかった四角い実もたのしむことができます。

▼アシズリノジギク(キク科)~山野草の小径~

多年草。高知県足摺岬から愛媛県の佐多岬の海岸に自生するノジギクの変種です。

▼イソギク(キク科)~山野草の小径~

多年草。紀伊半島の固有種で、太平洋岸を中心に自生しています。

▼ガマズミ(ガマズミ科)~山野草の小径~

▼紅葉の仕組みを解説する

秋も深まる寒さが増すと、葉の付け根に離層という落葉を促す組織が作られます。葉の葉緑素が分解されるため葉の色が薄くなります。

するとカロチノイド色素が見え始め、黄色く色づくのがイチョウ。モミジやニシキギは葉緑素の分解が始まる前にアントシアンという物質が作られ赤く見えるようになります。果実の色も赤や黄色になる原理は同じです。

▼チャノキ(ツバキ科)~山野草の小径~

▼クイズタイム「コスモスの花を一つ摘んで下さい」

正解は、花の中央にある黄色い粒のようなものです。

よく見ると、この粒のような中に雄しべと雌しべがあり、周りの花びらは装飾花と呼ばれます。おなじみのヒマワリ。種ができ首(こうべ)を垂れる姿を思い出してください。

全体の中心部に種子が集まっています。この種子一つ一つが花だったのです。

▼狂い咲きのハナモモ~果樹園~

ハナモモの花が散った後、6月に翌年の花芽が形成(花芽分化)されます。

その後、厳しい暑さや台風などの影響で葉を落としてしまった枝は、「落葉した!冬が来る」と勘違いしてしまいます。やがて秋が来て開花に適した気温になったときに「春が来た!咲くぞ」と再び勘違い( ´∀` )

季節外れに咲いて、私たちの目を楽しませてくれる。それが狂い咲きです。

▼ムラサキシキブ(シソ科)~果樹園横~

落葉低木。秋に美しい紫の実を付けます。

▼ニシキギ(ニシキギ科)~芝庭~

落葉広葉樹。紅葉する美しさを「錦」に例えたのが名の由来です。枝には板のような「翼」が発達しています。。

▼ジュウガツザクラ(バラ科)~芝庭~

春と秋に開花する二季咲の桜です。十月に開花が始まり秋深くまで楽しめます。

▼マンサクの種子(内苑)

細かい毛に覆われた硬い種子は、9月になると音を立てて大きく裂け、2つの種子を遠くに飛ばします。親木の下で発芽するのを防ぐ成長戦略です。

庭園の紅葉は、ようやく色づき始めたばかり。落葉性のツツジやニシキギなどは赤く色づいて、秋を感じる観察会でした。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

次回は12月14日(日)10:00~開催になります。

お申し込みは12月6日(土)9:30~お電話または来館で受け付けます。

皆さまのご参加をお待ちしています。